ごほうび

いらっしゃいませ

なんか次から次へといろいろ起きて(仕事で)、なかなか頭の中にまとまった文章ができず、滞っていたReception。気が付いたら師走。昨日、やっと年賀状を買ってきた。さて。

このブログ、けっこうキーワード検索に引っかかって見に来られる。この間のキーワードは「宮崎あおい、京大」。んー。じゃあ、あんまり仕事のことは書けんなあ。まあ、もともと仕事のことは書いたことはないけれど。遠回しな比喩を使って以外は。いろいろ溜まると、どうも比喩の膜を破って、はなしが具体的になって油っぽくなる。気をつけよう。

さあて、年賀状。来年はイノシシかー。イノシシといえば、何年か前に台湾に行ったときに、台北の公園で「ウリボウ」をつれて散歩(!)しているおじさんがいて、何枚か写真を撮らせてもらった。その写真を使おうと思うんだけど、さてどこに行ったやら。

ネガはわりとネガブックに入れて、年に1度ぐらいは整理をするのだけれど、デジカメの映像ははて、どのPCのどのドライブに入れたのか、どこかのメディアに吐き出したのか、一向に整理ができていないため、行方不明。これからまた探索の旅へ。

その台湾なのだけれど、年末旅行が実現しそう。「自分へのごほうび」という位置づけをしてみた。よく「自分へのごほうび」といって、大きな買い物をする友人がいる。私は「必要だから」「欲しかったから」で買っちゃう。「もったいないけど、がんばったんだから」っていうのがない。「もったいない」と思ってしまうほど、高い買い物がないのかなあ。

今回の台湾もさほど高い買い物ではないけれど(年末なので若干航空券が高い)、なんとなく「ごほうび」にしてしまおうと。特にどこに行きたいとか、何をしたい、とかガツガツした気分もないし、以前のように映画とか文学に新たにインスパイアされたわけでもないし、まあ「デイタイフォン」と地元で人気の小籠包の食べ比べをしよう、初めて行ったときに一番うまい!と思った餃子屋さんに行こう、とか、ぐらいの小欲望的トリップなので。

で、本日休暇願いを提出する。休めますように...

京都が流行っている

まあ、毎年のことなんですけれど、この季節になると「京都」が流行ります。先週の週末が紅葉の見ごろだったようで、三条、四条、河原町、東山...どこを通っても人だらけ。確実に紅葉樹の本数よりも多いのではないかと。仕事先でも、永観堂にいった人が何人かいて、古い本堂の「底が抜けるかと思った。」らしい。

土曜日(25日)に、北白川の「カフェ・カリーニョ」さんで、Esquinaのライブがあったので、その人々の間をすり抜けて、三条から歩く。東山に向かってなだらかな坂が続く。途中の京大のキャンパスでは学園祭。なんか、なつかしいなあ、学園祭って。学祭ってテーマがあるのだけれど、なになに、「あふれる才能の無駄遣い」?うー、才能ねえ。あると思い込んでるやつに限って、ないからねぇ。

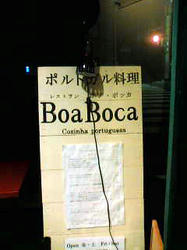

さて、カフェ・カリーニョさんは週末だけ「Boa Boca」になるらしい。ギネスのエクストラ・フォーリン・スタウトはこの上なく眠気を誘う。出演者のS氏まで、待ち時間に睡魔に襲われる。

カフェ・カリーニョさんがEsquinaと2人のゲスト奏者のユニットのライブのために作ってくださったポスターがすてき。

「バイオリンが唄う。ポルトガル的弦楽四重奏」

またひとつ小さな惑星ができた、感じのライブだったな。ライブの後にいただいたポルトガル料理は、上品な味付けで、いくらでも食べられたし。

夜のバスは、昼間の人々をどこかに吐き出した後の、ちょっとホッとした走りをしていた。

November 29, 2006

junco

回想の二重構造

309号室が、20日以上放置したから、と削除されてしまいました。(無料レンタル日記だったからしょうがないね。) ブログに比べると使い勝手は悪かったけど、シンプルな内装で好きだったのに...

写真つきのぐだぐだ情報日記は、Receptoinで兼ねることに。

さて、201号室エッセイを3つアップしました。

石畳を掘りおこせ(Porto-Lisbon-Paris①)

ファンキーなファドの夜(Porto-Lisbon-Paris②)

フットボールの夜(Porto-Lisbon-Paris③)

左側のフレームのメニューからどうぞ。某ソーシャルネットワークサービスにて6月ごろに書き綴っていたものに少し手を加えました。日記ではありません。時間と場所を超越した、例のごとくインナートリップ的回想です。よろしければお楽しみください。

25 November, 2006

junco

淡々

やっと詞ができて、曲がついて、なんと歌も入れてもらうことに。自分で唄ってみたら、やっぱりアレでナニだったので、見るからに淡々とした雰囲気(本当はそうでもないのだけれど)の女性にお願いした。

そしたら、「この歌はさらっと唄わないと重たくなるから難しい。」という意味のコメントがあったらしい。ああ、よかった。感覚が同じの人だった。切ない詩、哀歓のある曲を、情感どっぷりにつかりきって唄われると、確かにうっとうしい。

でも、私が思う以上に、その詞は思い入れの強さが感じられるそうで...確かに具体的な人称や動作を入れてはいるけれど、メロの切り替え部分には違う風景を入れてみたり、普遍を感じられるように工夫をしたつもりだった。んー、やっぱり、第三者からの客観的な視線は大事にしないと。もちろん、その前に自分の作ったものを、客観的に見るクセをつけておかないと、と実感。

で、もちろん、思い出づくり。

22 November 2006

junco

自分史・自伝的小説・自分探し

なんか、「中国の大連で、自分史を作るのが流行っています。」っていう、特に知る必要もないニュースを、朝の某国営放送でやっていたりする。かの国の人々のナイーブさを垣間見るひととき。

そんなこんなしているうちに、某国営放送が毎日15分づつ流している「コマ切り女の一生」をぼんやり見つめる。ついこの間までは、「宮崎あおい」ちゃんの人生だったのが、最近は「藤山直美」ちゃんの人生なのだ。うん、この放送局は最近シュール。

ダンナには評判悪いが、実家の母にはこのドラマは評判がよい。藤山直美ちゃんのご亭主役の役者さんが渋くて、自然でよいのだそうだ。このドラマの原案者は、田辺聖子ちゃん。自伝的小説なのだ。なので、ご亭主は「カモカのおっさん」。

田辺聖子ちゃんの著作は、むかーしに1,2冊読んだだけで、特にファンというわけではない。でも、今回のドラマのキャスティングで、自分役に直美ちゃんをあてた(もちろん本人のキャスティングではないだろうが、それを承諾した)ことで、好感度アップ。

だってさ、何年か前にやっぱり「自伝的小説ドラマ」があって、その脚本家女史は自分の若い頃の役を、美人女優にさせた。スガ子が成美ちゃんだよー。やりたい放題、傍若無人、向かうところ本日も敵なし。この人も昔はいい本書いてたのにね。歳を取って才能が失われていく哀れさを、最も象徴的に体現している人のひとり。でもそれでも生きていく術を持っているのは、これは別の才能。サブの才能はいくつか持つことにこしたことはない。

ふと思ったのだけれど、自分探し、なんてしちゃうひとは、50歳ぐらいになったらきっと「自分史DVD」作っちゃったりとか、「自伝的小説妄想」なんてするんじゃないだろうか、かなり高い確率で...

19, November 2006

junco

マデイラ島の花々と、噴水ギター

11月10日、Esquina do Somの久々のソロライブがあった。今回は、9月に放映された「探偵ナイトスクープ」でのご縁でマデイラ島出身のポルトガル人、カストロさん(やっぱり、 みんな「議長」って呼ぶ。)がゲスト。

「議長」が奏でるのは、ポルトガルでは「アルモニカ」と呼ばれるボタン式アコーディオン。と、一般的に言う「ハーモニカ」。 マデイラ島に住んでいた頃、酒場で「アルモニカ」を弾くと、客からビールなんぞをご馳走してもらっていたそうな。

テレビ放映のときは、とても聴けたしろものではなく、 北野誠氏からも、「どこで始まってどこで終わったん?」

とつっこまれる状態だったのだけれど、あれから2ヶ月、「議長」はしっかり練習して、カンを取り戻して絶好調。

カラっとしたアルモニカの音色を聴きながら、まだ見ぬ マデイラ島の花々を妄想する。きっと私はその土地では、 カメラにモノクロフィルムを入れることはないのかも、などと...

今回は久々にEsquinaのライブに足を運んでくれた方から「雰囲気がかわった。」とのコメントを頂く。特にM君。おとなの雰囲気というか、今までと違う感じが演奏や見た目に感じられるらしい。 確かに今回はトークが面白かった。自分の内面からでる言葉をとにかく出そうとする試みは以前はなかったように思う。

以下は私の考えなのだけれど、おとなの雰囲気というものは、演出するものではなく、表現スタイルをそれっぽくこねくりまわすことでもなく、自己が固まってきて、それを表現者として表に出していくことの必要性を意識的に感じてやっていくことで出てくるんじゃあないかなと思う。その分、M君、異常に汗びっしょりになったけどね。

Esquina全体も変って来たと思う。いい意味での湿り気が出てきている。

リスボンで初めてファドを聴いたとき、何度かダンナに連れられて聴いたとき、感じたのは、

「ポルトガルギターって泣かない。」

どちらかというと、カラカラとしたラテンの土地特有の渇いた音の印象が強かった。その感覚は今でも変らない。 私自身も装飾の強い、「のばし」が過多なファドの演奏・歌はあまり好きじゃない。

日本人とポルトガル人の「泣く」ってことは、多分違うんだろうな。まあ、当然といえば当然だけれど。

こんなことを書いていたら、後ろからダンナが

「ギュンギュン鳴らしてで評価されたのは、ジョゼ・ヌネスっていう伝説のギタリストだけやで。」

とのたまう。

さて、じゃあ先ほどのEsquina「湿り気」なんだけれど、 涙と海の演歌系な濡れではなく、イベリア半島の大地を突然襲うスコールであったり、無数の村々に必ずある、 プラサ(広場)の噴水のスプラッシュであったりする。

私もそうだけれど、私の友人に多い、30歳前後の女性たちは、通り雨やその雨の上がった後の、涼やかな程度の湿度を好むように思う。「歳とったら、演歌を自然に口ずさむようになる」って、昔TVで誰かがコメントしていた。歳を取ったけど、何がどういいのかわからないし、耳障りでしかない。ファドを何の先入観もなく、現地で最初に聴いたのがよかったと思う。「ファドは日本の演歌」なんてことを最初に言われていたら、絶対聴くことはなかっただろうなぁ。

Esquinaには泣かないでほしい。ってダンナに言ったら、

「泣かへんがな。」

とあっちへ行った。

12 November, 2000

junco

たくらみ。嫌いな言葉じゃない。

いらっしゃいませ。

いろいろ、たくらむ。

銀行強盗とか、そういうことではない。「完全犯罪」とか、ダメだろうなあ、もともと詰めの甘い人間だから。めんどくさいし。

企むって、そう、企画。 企画って言う言葉に弱い人間は多い。なんか、素敵な仕事って思っている。

「うちは、トップダウンで~しろ、っていう仕事ももちろんあるけど、例えば来年度はこんなことをしたい、というのを予算を含めて企画して、自分で段取りして達成していく仕事もしてもらわないといけないんですよ。」

って面接で言うと、たいがいの人は、

「そんな仕事がしたかった」、とか、「仕事はそうでないとやりがいがない。」

とか言う。で、実際、仕事を渡してみると、ひたすら指示待ち。こうしてください、までしかやらない。だから、最近は上述のように答える人には、

「きつい仕事ですけどね。」

って切り返す。「は?」って言う顔をしている人は、まあできんだろうなあ、って虚しく微笑み返し。

仕事上での「たくらみ」は疲れるので、プライベートのたくらみに精を出す。これはなかなか楽しい。最近は小さなたくらみを少しずつ積んで、実現している。

再来週あたりには、小さな植木鉢に釉薬を塗る。焼きあがったら、春に咲く花の種を植えよう。

そろそろ、大判カメラを探しに中古ショップを回ってみよう。最初のたくらみは、「ポートレート」。撮りたい人も、だいたい「たくらんで」いるのだけれど、さて、どんな風に切り出そうかな。

やっとひとつ「詞」ができたので、もうひとつ、ふたつ。それに、ちゃんと曲がつけられていく工程が、まるで魔法のようで。

そんな小さなたくらみが、私をリフレッシュさせてくれる。それが出来る環境にも感謝しないと...

B面に恋をしたか

いらっしゃいませ。

「スタート」ボタンを押せば、ターンテーブルが回りだす。アームは自動的に1曲目にセットされる。昔持っていたやつは、手でアームを乗せていた。

布団にもぐりこみ、低音の落ち着いた波を感じながら、しているうちに曲がとまる。「ん?」

そう、「A面」が終わった。円盤をひっくり返さなければならない。これは今も同じ。めんどくさくなって、結局「B面」は聴かずに就寝。

堕落だ。

そういえば、まだCDが出ていなかった頃も、このめんどくささを人々は感じていたようで、縦置きの製品が一度出たことがあった。縦置きであれば、アームを両面に移動できる。確かパイオニアだったような...あれは売れたのだろうか。

「そうか、飛ばされへんのか?」

3曲目を聴きたいと思ったら、3曲目が始まるミゾの部分にアームを合わせる。昔は、ピタっと置けたものだった。

退化だ。

CDプレーヤーなら、シャッフルできるし、A面とB面の境目はない。大滝詠一の名曲「 A面に恋をして」の意味がわからない世代、ハンバーグを焼いているお母さんに、「ねえ、B面も焼いて」とお願いする子どもの微笑ましい逸話も理解不能な世代、が生まれている。

シングルであれば、今はc/w。Coupling with、の略。「I am」を平気で「Me is」という女子高生も、c/wの意味を知っている。

そういえば、Beatlesの「Yesterday」はもともと、「Act Naturally」という曲のB面だった。今は、c\w側の曲が逆に売れてしまうことってあるのかしら。 「あれ?こっちの方がいいやん。」と、盤をB面にしたまま毎日アームをスタートさせることのできた時代ならではのことだったのかしら。アルバムを出すときは、売れ筋の曲をA面、B面の1曲目に置く、なんて戦略もそういえば聴いたことがあるなあ。

November 6, 2006

junco

サウダーデとか懐古とか「あの頃」とか

いらっしゃいませ。

今朝、朝の番組で「昭和」ブームに乗って「昭和クイズ」 見たいな本が出た、って紹介していた。

「昭和」っていうのはご存知のように62年間あった。 「昭和がよかった、懐かしい」っていうのはあくまでも昭和40年代のことらしい。要は、高度成長期で、輝く未来を何の疑問もなく受け入れるくらい、まだ人々がナイーブであった時期。

オリンピック、万博、新幹線...どんどん鉄道や道路が広がっていったけれど、高層マンションの森はまだなく、 子どもであった私たちは暗くなるまで家の前の原っぱで遊んで、家々の窓から夕食の匂いと、母親たちが自分を呼ぶ声が聞こえると、一人二人と夕闇に消えていった。

確かに、個人的には懐かしいと思う。けれどそれは、自分が子どもであったことの方に強く結びついている感情であって、 その頃、時代を強く感じて生きていたわけではない。

じゃあ、あの頃を懐かしむのは、父や母なのか? 彼らはまだ年若く、家族を抱えて生きていくのに必死であったし、近所づきあいが濃密であった時代は、確かにいい面もあるが、特に嫁たちにとってはしんどいものでもあった。母は今でもそんな話をする。

懐かしい、と思っても、やはりそれも個人的なことであるように思う。

じゃあ、今誰があの時代そのものを懐かしいと思っているのか。 まあ、「ブーム」というのが全ての回答になるとは思う。 個々の思いが集約されているのではないっていうことは、 まあ良心のある人ならわかる。

今の時代をすべて批判するのもどうかと思う。確かに色々なことが行き詰っていて、逃げ場のない社会が出来つつある。

でも、例えば私のような女が、ちゃんと仕事を持つことができて、それを支えてくれる家族や社会がある、なんてことは「昭和」には考えられなかった。母のような生き方しかないのかなと懐疑した10代、別の生き方があるはずだと、もがいていた10代。生きにくかったのも確か。

じゃあ、今本当に生きる選択肢が多くてみんながハッピーかっていうと、それはそれで違うけれど、右にならえで、 昭和を懐古する、っていうのはちょっと恥ずかしい。

若い人が、昔の文化や作品に触れることはいいことだと思う。 でも、同じものをなぞっても意味はないと思う。

たまたま、ダンナが昭和どころか100年200年前に出来たような音楽をやっているが、60年代から現代までのポップ、ロック、それに紐づくルーツミュージックを、日常的に普通に聴いてきたことで、20代の男の子たち(!)の表現になっているように思う。自分の生きている時代、その時代を生きている自分のエッセンスがない、ただ古いものをやってます、的な若い人の表現、作品はちょっと辛い。 まあ、昭和をブームでやっていることと、あんまり変らない。

ダンナの部屋のMDケースに「1997年ベスト」って書いたやつがあったので、こっそり(でもないけど)聴いてみたら、 なかなか合格点のセレクション・センスであった。あは。

3 November, 2006

junco

お気づきのように

いらっしゃいませ。

お気づきのように、ブログです。以前、Web2.0時代のこと、ブログの気軽さについて思うことを書いたことがあります。Receptionをブログにすることで、気軽さとどう折り合いをつけるか、が今後の課題。

ただ、まずブログのお決まりのレイアウトがあまり好きではないのだけれど、借りているブログサイトは、右側の小物類を削除できるので、いろいろ消してしまった。今朝はとうとう「カテゴリー」まで。

自分の文章をカテゴライズすることが、こんなに大変だと思わなかったから、「えいや!」と消してしまった。カテゴリーの項目を考えるまで時間がかかるんだもの。

このブログの背景は、テンプレートとしてアップされていたものを使っているけれど、おいおい自分のデザインに変えていくつもり。

さて、季節は11月。ここのところ仕事が急に立て込み、ちょっと落ち着かない日々。ただ、ベランダの草木たちは秋の日差しを浴びて、気持ちよさそうに風に身を揺らす。街路樹も少しずつ色づく。また、旅に出たくなる。なんて、先週末、再び徳島に行ったばかりなのに。同じ田園風景、山林風景でも、近畿郊外、北陸、山陰、四国、まったく違う。日本の奥行きの深さを感じる。

こんなときは、ロマンスシートで駅弁とビールなどを妄想する。実際に、秋の連休の列車なんて、ちゃんと準備して(指定券など取って)出かけないと、ビールの立ち飲みになってしまうのだけれど...

November 1, 2006

junco

プロフィール

写真のこと、旅のこと、本のこと、言葉のこと、音のこと、などを描いて撮ってます。